Thereza De Felice*

Este trabalho é um recorte de uma pesquisa em curso, cuja hipótese é a de que podemos aproximar o que chamamos de letra, com Lacan, a partir do que ele introduz em seu texto “Lituraterra”[2] com a metáfora de litoral, do modo como a artista e coreógrafa alemã, Pina Bausch, articula suas peças e montagens. Essa aproximação parece possível quando encontramos nessa experiência artística uma dimensão de fora de sentido, que ressoa com aquilo que tentamos cernir com essa noção de uma letra-litoral. Vemos que a linearidade de uma narrativa não é predominante nas montagens assinadas por Pina, diferentemente das peças de balé clássico, por exemplo, em que um sentido bem montado parece ser o fio condutor.

Pressentir um saber que não se sabe

A dança-teatro de Pina Bausch é produto de um desenvolvimento próprio e particular da articulação entre dança e teatro, que já acontecia desde seus precursores, Rudolf Von Laban e Kurt Joos, na segunda metade do século XX, que, por sua vez, seguia as mudanças de paradigma na dança instauradas especialmente por Isadora Duncan e Loie Fuller, na primeira metade do mesmo século. Sob a direção de Pina, os caminhos do Tanztheatre tomaram rumos indissociáveis de seu nome. Trata-se de uma proposta, menos de unir dois campos da arte, mas mais de borrar as fronteiras entre os dois[3].

“Dança-teatro”, “teatro do movimento”, “teatro físico”, ou “teatro coreográfico” refletem a terminologia tateante de uma prática que não busca a representação, mas, ao contrário, seve ao uso do movimento, do gesto, do ritmo e espaço para estar de acordo com as formas atuais de se viver – enquanto simultaneamente questiona a hierarquia convencional dos sentidos[4].

O processo criativo de Pina Bausch partia de um universo de palavras soltas, recolhidas de seus bailarinos e suas histórias, enlaçadas pelo movimento coreografado que não formava uma gestalt, uma boa forma, como no balé clássico. Na produção de uma peça, Pina endereçava perguntas a seus bailarinos e as respostas eram seu material. Há alguma narrativa que se produz e que torna possível que aconteçam peças precisas, com marcações, tempo, música, etc. Mas a maneira como aparecem os recortes de palavras, nos gestos e movimentos, articulados em uma montagem, é o que nos interessa aqui. Por mais que haja produções possíveis de sentido, o que parece mais forte em suas peças é um estilo de discurso, uma “não linearidade”, um mosaico inédito de movimentos. São fragmentos colados ou superpostos, mais do que articuláveis por uma história. É o corpo da montagem em sua materialidade, com seus fragmentos, que nos parece ser a marca forte de Pina Bausch.

[…] uma combinação de sequências e imagens-movimentos, tal como uma colcha de retalhos, ao invés de uma narrativa linear, cujos elementos são emprestados de tudo: da ópera à pantomima, do teatro falado às críticas e, acima de tudo, dos movimentos diários […][5].

Na relação com os bailarinos, na maneira como estabelecia um espaço de invenção, Pina parecia saber que há um saber que não se sabe. Aquilo que marca o corpo, os ossos, os movimentos: uma certa maneira do pé pisar o chão, da mão alcançar o objeto, da boca se mover enquanto fala. Marcas traduzidas em gestos, que não são exatamente comportamentos representáveis. Para isso, ela diz, trata-se de encontrar uma linguagem:

É preciso encontrar uma linguagem com palavras, com imagens, movimentos, estados de ânimo, que faça pressentir algo que está sempre presente. Esse é um saber bastante preciso. (…) é um saber preciso que todos temos, e a dança, a música etc. são uma linguagem bem exata, com que se pode fazer pressentir esse saber. Não se trata de arte, tampouco de mero talento. Trata-se da vida e, portanto, de encontrar uma linguagem para a vida. E, como sempre, trata-se do que ainda não é arte, mas daquilo que talvez possa se tornar arte[6].

É possível fazermos a leitura de que há um lugar possível na arte para essa marca que não se sabe, no sentido do conhecimento, mas que pode se fazer “pressentir” – tomando emprestada a expressão pertinente de Pina? Esse lugar em que algo pode se apresentar sem se representar, como uma letra que não se presta a ser lida a partir dos sentidos, mas se escreve, aproximaremos do que Lacan define como litoral.

De que letra estamos falando?

O percurso lacaniano do significante à letra[7] nos serve como base para melhor explorarmos esse território da letra-litoral, a partir do que se apresenta com Pina. Desde 1957, com Lacan, a fala – instrumento de que dispõe o analista – deve ser tomada como um texto, uma questão de escrita[8]. Isso nos aponta para uma primeira premissa fundamental à construção da hipótese deste trabalho: a escrita não se limita à letra transcrita no papel. Há escrita na fala e isso nos possibilita dar um passo a mais e supor que pode haver uma escrita nos gestos.

Partiremos, então, dessa e outras duas premissas.

A segunda premissa é de que o plano dos significados, dos sentidos, das representações, não dá conta de tudo o que diz respeito à experiência humana. São, contudo, os sentidos, as ficções, o único meio de que dispomos para chegar a fisgar o que disso, que aparece como insondável, não se encontra “para-além do discurso”[9], mas no próprio texto de que se trata na fala. Não abrimos mão do sentido, mas, se não nos encontrarmos fiados a ele, podemos chegar a construir um fazer que se assente na borda desse fora de sentido.

A terceira premissa diz respeito aos significantes, as balizas simbólicas que articulam os significados em uma cadeia, em uma rede. Não correspondem a um significado e, portanto, são ambíguos, podem causar equívoco. Para construirmos uma existência possível no mundo, partimos dos significantes do Outro, que não significam nada por si só, mas operam como possibilidade de delimitação de um campo de significados.

Destacamos, assim, na fala tomada como um texto, três dimensões que Lacan abordou através de diferentes prismas ao longo de seu ensino, a saber, a dimensão do significado, do significante e da letra. Os significantes e os significados, advindos do Outro, incidem, recortam e constituem uma existência que, desse modo, pode tomar a forma de um corpo. O terceiro elemento, a letra, veremos que, com ele, o corpo ganha uma sustentação singular. Articulada aos outros dois elementos, é borda, litorânea; faz com que seja impossível outra coisa que não as possibilidades delimitadas pelo jogo entre a consistência da imagem, o furo do significante e a singularidade própria do gozo, da letra. A ordem fechada em que se articularão os significantes e significados na constituição dessa existência possível se fundará sobre esse traço, marca única e singular, de acordo com a maneira como aquele ser imerso na fala se apropriará do Outro e constituirá, para si, um modo próprio e intransponível de ler o mundo.

Em “Lituraterra”, Lacan extrai, dos cursos d’água que vê ao sobrevoar as planícies da Sibéria, uma metáfora. Ele aproxima as rasuras que vê na terra plana, do traço do calígrafo japonês. Um traço que, referido à escrita oriental, ideográfica, opõe-se ao traço da escrita ocidental, alfabética. Esta, a alfabética, uma escrita que articula, em sua rede de significantes, aquilo que serve à comunicação, que se compartilha, que se ordena entre sentidos comuns. O traço da escrita ideográfica, por outro lado, seria aquele que abole o imaginário, que imprime o que não se articula no sentido, mas conta para que toda a articulação alfabética se dê[10].

A letra, tal como o traço do calígrafo, então, é a portadora permanente[11] de uma singularidade que não se representa no campo do Outro. Ela inscreve um modo de leitura do mundo. Ela fixa no corpo aquilo que Lacan chamou de gozo. No intervalo promovido pela ambiguidade do significante, entre o apelo ao Outro e a satisfação sempre parcial, abre-se um sulco, uma “cratera de gozo”[12], cavada pela letra. O efeito disso é a produção de um modo singular de se gozar, um movimento vivo em torno dessa marca escrita no corpo.

A operação em questão

A propósito do que faz um corpo ser um corpo de gozo, ou seja, um corpo vivo, e as implicações disso para uma análise, Jacques-Alain Miller diz em O osso de uma análise[13] que é o encontro do corpo com a linguagem que produz um modo de gozar. Ou seja, a letra só pode fixar um modo de gozo porque os significantes incidem no corpo. Nesse mesmo texto, Miller cria um conceito para dizer do que pode se dar numa experiência de análise com relação ao gozo: trata-se de uma operação-redução. É também esse o nome que Pina Bausch usa para descrever seu processo criativo. Ela diz: “reduzir sem diminuir. A linguagem também. Muitas das palavras e frases se tornaram supérfluas. Aparecem imagens em seu lugar”[14]. Sem pretensão de fazer equivalerem as duas operações, parece-nos que essa coincidência de nomes pode ajudar à nossa articulação.

E o que é, exatamente, que a operação analítica reduz? Para que ela ocorra, é preciso, primeiramente, que o analista escute as repetições na fala que traz o analisante[15]. É na repetição que se pode encontrar uma constante, uma série de significantes que começam a rodear um mesmo ponto, equivocando-se em seus sentidos e que, assim, vão se reduzindo, parecendo sempre convergir para um enunciado essencial. A repetição e a convergência para um ou alguns enunciados são, em última instância, o encontro com o fato de que o corpo é “efeito da marca significante”[16].

Há, ainda, um terceiro tempo, que é o encontro com, justamente, o osso de uma análise. O osso é como Miller nomeia aquilo com que nos encontramos repetidamente, sempre, quase no mesmo lugar. Em sua metáfora, é a pedra no caminho, de Carlos Drummond de Andrade. Há sempre uma pedra no caminho, cuja posição em uma análise não é a de obstáculo a ser ultrapassado, mas mais de um osso, que não cede, a ser esculpido num trabalho artesanal[17]. É o que resta da articulação significante, que emerge da redução simbólica e não cabe nas sentenças que vão se lapidando em análise. O encontro com esse osso é, essencialmente, um encontro com o plano da contingência, diz Miller. Sobre a contingência, o autor é claro:

Desde que nos perguntamos por que, para tal sujeito, tal significante tem um valor fundamental, não podemos deduzir, aí estamos diante de uma contingência, isto é, diante de alguma coisa que foi encontrada e que poderia ter sido de outra maneira, enquanto nesse nível só pôde ser assim[18].

Em suma, na operação analítica, a fala, como instrumento, é a experiência quase palpável de que os sentidos são redutíveis aos significantes, de um modo tal que, se levada às últimas consequências, é com o corpo marcado pelo significante, ou com o corpo na dimensão do gozo, como contingência, que alguém terá que se haver ao fim de uma análise.

É aí que se acrescenta alguma coisa à redução, pois, senão, cairíamos em um relativismo e concluiríamos que, então, uma análise é puramente um processo de assumir que há um resto irredutível, um exercício de conformação. A operação de uma análise é, no entanto, um trabalho que esculpe alguma coisa, como dissemos; produz uma montagem, resultado da redução.

Isso quer dizer que temos que fazer alguma coisa com esse osso, viver com ele, produzir um fazer com isso.

Fazer com a letra, fazer com o gesto

Essa redução analítica esculpe alguma coisa que, podemos dizer, apresenta-se como letra-litoral. Não se trata de uma retroação ao real tal como haveria no momento mítico de incidência da linguagem sobre o corpo, mas uma construção que produz um modo de fazer singular com o que estava lá. E o que supomos aparecer disso nas montagens de Pina Bausch? Examinando seu processo criativo e sua operação-redução própria, podemos dizer de um “fazer com” a letra nas montagens de Pina? Inversamente e, mais precisamente: podemos dizer que as montagens de Pina nos ensinam sobre um fazer com a letra?

Pina reduz um universo de sentidos – sentimentos, emoções – a fragmentos e pedaços. Com isso, faz uma montagem, faz uma costura desses pedaços. Temos aí, então, os significantes do Outro – em seus deslizamentos de significados –, o material que Pina decanta daí e a rede que se articula, delimitada por esse material. O que aparece com mais força, podemos constatar, é o próprio material, e não seus sentidos. Estes aparecem claramente mais como provisórios do que essenciais, como diz claramente Raimund Hoghe neste relato sobre as peças de Pina:

Em suas peças, as palavras estão flutuando, fragmentadas, borradas, elas raramente servem para comunicar, e compreender, alcançar outra pessoa, é uma rara exceção. […] Estes extratos se referem a uma realidade presente e iluminam pequenos pedaços de experiência, chamando a atenção para eles, expandindo-os a uma forma palpável[19].

E o que produz em cena o efeito de escrita de uma letra ilegível? Como aparece essa colagem, manufaturada a partir da redução de sentidos, que apresenta uma fração de gozo sem recorrer às representações estabilizadas pelos significados universais? Tal como na caligrafia, é o gesto que conta aí. Como diz Lacan da pintura do calígrafo, “o singular da mão esmaga o universal”[20]. É um “fazer com” os fragmentos, literalmente, que resulta numa costura artesanal e singular; um “catálogo de gestos sem instruções de uso”[21].

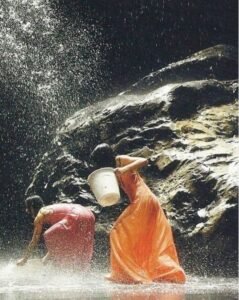

Em A Sagração da Primavera[22], apresentada por Pina pela primeira vez em 1975, os elementos em cena compõem uma ficção, emprestada da consagrada peça de Nijinsky e música de Stravinsky, mas pelos gestos de Pina Bausch. À história da jovem que precisa ser sacrificada em virtude da chegada da primavera, acrescenta-se lama, corpos quase nus e um pano vermelho. Por mais que nos remetamos ao drama original, ou qualquer outro drama que vislumbremos construir para aqueles movimentos, o que mais aparece é a tessitura de uma trama. Uma montagem cujos traços, poderíamos dizer, são lama, nudez e pano vermelho. O caráter de invenção é algo de que não podemos nos desvencilhar. Há, no palco, uma imagem que veste – seja a de Nijinsky, ou qualquer outra –, do lado do significado. Há, também, o furo do significante, na medida em que as marcações em cena apresentam uma rede significante, sem em momento algum estabilizar um significado; o mal-entendido está posto. Por fim, há aquilo que disso tudo se reduz ao gesto, ao “puro traço”, ao que não comunica nada e, tal como na caligrafia, encarrega-se do próprio desenhar daquela lama, da nudez e do pano vermelho, pressentindo um saber que não se sabe, nem será sabido, mas se apresenta. Os gestos bauschianos apresentam um gozo sem recorrer à narrativa que o deixaria de fora, realizam uma singularidade em cena; escrevem uma letra.

Thereza De Felice é psicanalista em Rio de Janeiro. Participa do Núcleo de pesquisa Práticas da letra do ICP(RJ).

O XXIII Encontro Brasileiro do Campo freudiano agradece à autora a disponibilização do texto para divulgação no Boletim Infamiliar.